你看不见的“眼睛”:工业传感器如何悄悄改变我们的生活

你看不见的“眼睛”:工业传感器如何悄悄改变我们的生活

走在工厂里,或者打开手机地图导航,你可能不会想到,背后有一群“看不见的工人”在默默工作。它们没有胳膊和腿,却比人眼看得更准、比人耳听得更清。它们就是工业传感器。

如果你对这个词还很陌生,那不妨想象一下:当你打开微波炉加热食物时,它知道什么时候食物已经热透;当你开车时,安全气囊能在毫秒间判断是否需要弹出;甚至当你刷牙时,电动牙刷也能通过振动判断你是否刷到了每个角落。这些,都离不开工业传感器。

这些小家伙,像极了人类的感官系统,只是它们更专业、更精准。它们能感知温度、压力、光照、气体浓度、声音、运动……然后把这些感知结果变成电信号,再传递给控制系统,让机器做出“判断”。

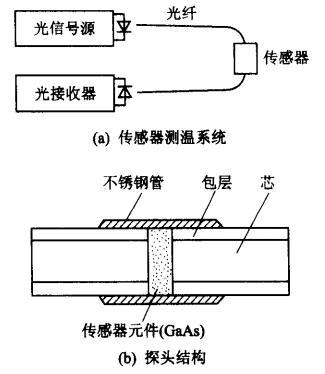

那么工业传感器到底是怎么工作的呢?其实,它们的核心原理并不复杂。简单来说,就是“感知—转换—输出”。比如说,一个温度传感器,它里面有一颗特殊的材料,温度一变,这材料的电阻也会变。这个变化被测量出来,再转换成数字信号,传给电脑或控制器。整个过程,就像你把手伸进热水里,感受到热,再告诉大脑一样。

根据不同的感知对象,工业传感器可以分为很多种类。最常见的包括温度传感器、压力传感器、光电传感器、加速度传感器、气体传感器、湿度传感器等。

温度传感器,顾名思义,是用来检测温度的。它广泛应用于家电、医疗、环境监测等领域。比如空调里的温度控制器,就是靠它来调节温度。

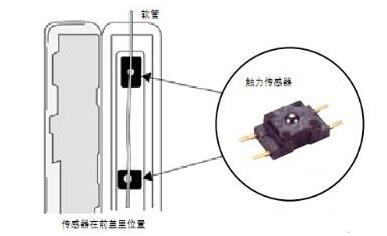

压力传感器则常用于汽车、工业设备中,比如轮胎气压监测系统,它能实时告诉你轮胎是否漏气。

光电传感器,顾名思义是通过光来感知信息。你手机里的指纹识别功能,就是用到了这种传感器,它能识别出你的指纹图案。

这些传感器虽然种类繁多,但它们都有一个共同点:感知环境变化,并将这些信息以数字的形式输出。它们就像工厂里的“耳朵”和“眼睛”,让机器能“听”和“看”。

说到应用场景,工业传感器几乎无处不在。在工厂里,它们监控生产线的温度、压力、振动,防止设备过热或损坏;在农业领域,它们检测土壤湿度、光照强度,帮助农民精准灌溉;在医疗设备中,它们测量病人的体温、心率,甚至血糖浓度。

你可能想不到,就连扫地机器人也不离不开工业传感器。它内部的红外传感器能检测前方是否障碍物,陀螺仪能判断自己是不是跑偏了,而地面传感器则帮助它识别地毯和地板。

虽然这些传感器看起来不起眼,但它们在现代工业和生活中扮演着至关重要的角色。没有它们,很多自动化设备就无法运行,很多智能产品也无法实现“智能”。它们就像我们生活中的“隐形英雄”,默默支撑着科技的运转。

说到这,你可能会想,那这些传感器是怎么被设计出来的呢?其实,它们的制造过程非常讲究。一方面,要确保它们能在恶劣环境下稳定工作,比如高温、高湿、强电磁干扰;另一方面,它们还要足够小,能够嵌入到各种设备中。

正因为如此,工业传感器的研发和制造,成了不少企业关注的重点。它们不仅推动了工业自动化的发展,也在悄然改变着我们的生活方式。

下次当你按下空调遥控器、打开手机摄像头,或者看到一辆自动驾驶汽车时,不妨多想一想:在这些设备的背后,是不是也有一双由传感器组成的眼睛?它们看不见、摸不着,却无时无刻不在为你工作。

查看全文

十分芯理

十分芯理

评论0条评论