从手机到相机,CMOS传感器如何影响你的视觉体验

从手机到相机,CMOS传感器如何影响你的视觉体验

我们每天都在用手机拍照,用相机记录生活,但你有没有想过,背后那个看不见的“眼睛”,其实是一部精密的传感器?它决定了画面的清晰度、色彩还原度,甚至在夜晚的表现。而这个“眼睛”的核心,就是CMOS传感器。

说到传感器,很多人第一反应是“高科技”“复杂难懂”。其实不然。想象一下,你的手机摄像头就像是一台照相机,而CMOS传感器就是这台照相机的“底片”。它把光转化成电信号,再变成你看到的数字照片。听起来是不是没那么吓人了?

但选对一台好的传感器,远比选对一台手机要复杂得多。市场上CMOS传感器种类繁多,性能参数五花八门,价格从几十到几百美元不等。作为普通用户,面对这些信息,常常感到无从下手。而作为设备制造商,选型更是需要考虑多方面因素,比如成本、性能、功耗、兼容性等等。

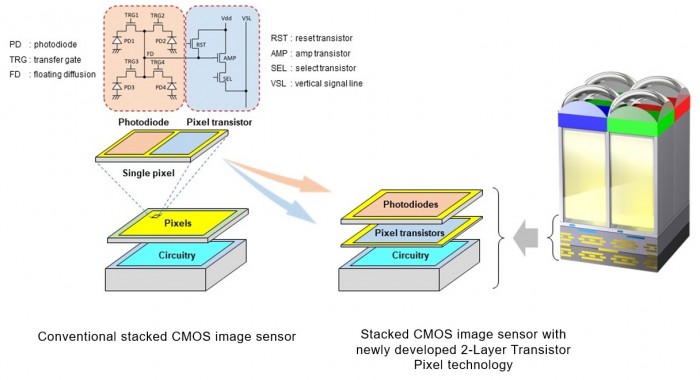

首先,我们得明白一个核心问题:为什么CMOS传感器会成为大多数电子设备的首选?答案在于它的效率和成本。相比早期的CCD传感器,CMOS传感器功耗更低,集成度更高,能直接在传感器上处理图像信号,不需要额外的电路板。这就意味着设备更小、更轻,也更容易实现多功能集成。

不过,低功耗和高集成度并不意味着没有代价。在某些极端环境下,比如极低光照条件,CMOS传感器的成像质量可能会下降,噪点变多。这时候就需要在选型时权衡:是优先保证低功耗,还是优先保证高画质?不同的产品定位,答案可能完全不同。

举个例子,如果你是做运动相机的厂商,目标用户经常在户外使用,那么你就需要选择一款在高动态范围下表现稳定的CMOS传感器。而如果你是做手机的,可能更关注低功耗和成像速度,这样用户在日常使用中不会感到卡顿。

选型时,除了产品定位,还要考虑传感器的尺寸、像素密度和接口类型。比如传感器尺寸越大,进光量越多,成像质量越高。但大尺寸也意味着成本上升、设备变厚。像素密度高能带来更清晰的细节,但也会占用更多存储空间和处理能力。

再比如,现在主流的移动设备多采用MIPI或USB接口的CMOS传感器,这些接口决定了数据传输的速度和稳定性。如果你的产品需要实时视频传输,那么选择高带宽的接口就变得非常重要。

还有一种常见误区是“像素越高越好”。其实不然。高像素并不等于高画质。如果传感器尺寸小,像素又高,那么每个像素的感光面积就会变小,进光量不足,导致画面噪点多、暗部细节差。这种问题在夜间拍摄尤为明显。

那么,如何在众多选项中做出合理选择?一个实用的方法是“场景驱动选型”。首先明确产品应用场景,再根据场景需求去匹配传感器性能。

比如,智能家居中的摄像头,主要用来监控室内环境,对分辨率要求不高,但对低光表现有要求。这时候就可以选择一款支持夜视功能的低功耗CMOS传感器。而工业相机则不同,它可能需要在高速运动中捕捉细节,这就对传感器的帧率和响应速度提出了更高的要求。

再比如无人机上的摄像头,不仅要轻便,还要能抗震动、抗干扰。这时候选型时就需要综合考虑传感器的机械特性、温度适应性以及与飞控系统的兼容性。

当然,传感器选型也不只是技术问题,还涉及供应链的稳定性。一款传感器是否容易采购、是否有足够的技术支持,也是厂商必须考虑的因素。特别是对于大批量生产的产品,供应链风险可能会直接影响项目的成败。

在实际应用中,传感器出现问题并不罕见。比如在高温环境下,CMOS传感器可能会因为散热不良而出现热噪点;或者在长时间曝光时,出现“暗电流”导致画面偏色。这时候就需要在硬件设计中加入散热结构,或者通过算法优化来降低噪点。

还有些时候,用户会反馈“照片发灰”“颜色不准”等问题,这往往和传感器的色彩滤镜阵列(CFA)设计有关。不同厂商的CFA设计会影响色彩还原效果,而后期算法也会对最终成像产生影响。所以有时候,问题可能不完全出在传感器本身,而是整个图像处理链路。

选对传感器,不只是技术活,更是一门平衡艺术。你需要在成本、性能、功耗、体积之间找到最佳平衡点。对于普通用户来说,虽然不需要深入了解传感器的选型细节,但了解基本原理,有助于在选择设备时做出更明智的判断。

下一次,当你拿起手机拍照时,不妨想一想,那张照片的背后,藏着一个看不见的“眼睛”——CMOS传感器。它虽然小,却决定了你看到的世界。

查看全文

小道芯信息

小道芯信息

评论0条评论