从选型到应用,聊聊激光对焦传感器那些事

从选型到应用,聊聊激光对焦传感器那些事

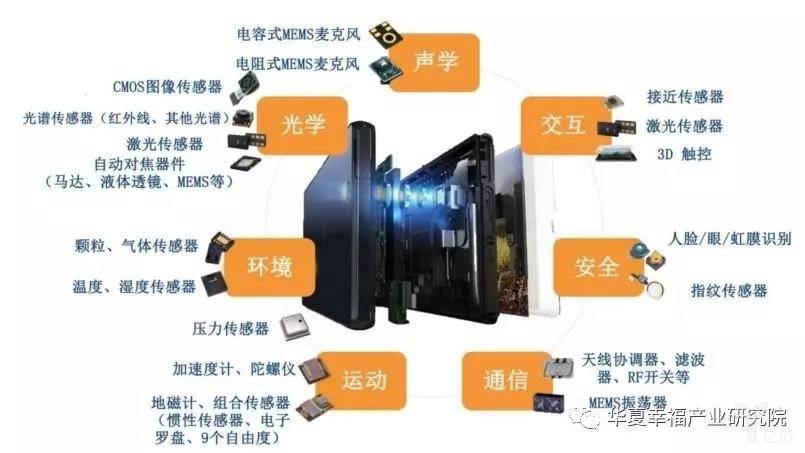

你有没有好奇过,为什么手机拍照越来越快了?为什么扫地机器人不会撞上墙?其实,这些功能的背后,都有一个不起眼却非常重要的角色——激光对焦传感器。它不像摄像头那样显眼,但在许多精密设备中,它却承担着“眼睛”的职责。

今天我们就来聊聊这个小家伙,看看它到底在干啥,为什么它在选型时总是让人头疼,又该怎样把它用对地方。

先来说说选型的痛点。很多人第一次接触激光对焦传感器时,会发现资料一大把,参数看半天,结果还是拿不定主意。这是因为传感器的选型涉及多个维度:测量距离、精度、响应速度、环境适应性、功耗等等。

比如说,如果你是做无人机视觉避障的,可能需要一个响应快、测量范围大、抗干扰能力强的传感器;但如果你是做智能眼镜自动对焦的,可能更看重尺寸小、功耗低、精度高这几个特点。

这时候,很多人会犯迷糊,不知道从哪里下手。其实,选传感器就像买衣服——你得先知道自己是穿大码还是小码,是需要保暖还是透气。

那怎么办?先从应用场景入手。把你的使用场景具体化,比如“需要在室内环境使用,测量距离在50厘米以内,要求响应时间小于20毫秒”,这些具体条件一旦列出来,就能大大缩小选型范围。

再来说说选型逻辑。其实很简单,就是“场景→需求→参数→选型”。第一步明确场景,第二步列出需求,第三步找参数匹配,最后是筛选和测试。

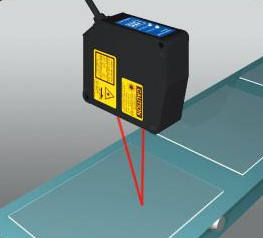

举个例子,假设你要给一个工业相机加装激光对焦传感器,用于产品检测。你得先问自己几个问题:

测量范围是多少?

是否需要防水防尘?

是否需要抗电磁干扰?

是否需要与现有系统兼容?

这些问题的答案,会直接决定你该选哪一类传感器。比如,如果环境灰尘多,你可能需要带激光清洁功能的传感器;如果系统是工业总线,你可能需要支持CAN或RS485接口的型号。

接下来我们聊聊典型问题和解决方案。很多人在使用过程中会遇到“对焦不准”、“误触发”、“信号干扰”等问题。

比如,有朋友反馈说,他的产品在实验室测试一切正常,可一到现场就频繁误触发。后来发现,原来是现场有强光干扰了激光传感器的接收。

解决方案其实也不复杂——加个遮光罩,或者在软件中调整激光强度和滤波算法。这类问题本质上是环境因素造成的,只要提前预判,就能规避。

另一个常见问题是功耗。尤其是在移动设备上,激光对焦传感器的功耗如果过高,会显著影响续航。这时候,就需要在性能和功耗之间做取舍。

比如,有些传感器支持“按需工作”模式,也就是只在需要的时候才启动,这样就能大幅降低功耗。这种设计在智能眼镜、AR设备中非常常见。

还有一种情况是,传感器和主控之间的通信不稳定。这通常是因为接口协议不匹配或者信号线太长、受干扰。解决办法包括:更换高速协议、加屏蔽线缆、或者在电路中加入信号增强器。

其实,很多问题都可以通过实际测试来发现。我之前做过一个项目,客户一开始选的传感器精度不错,但实际使用中对焦速度太慢,导致系统效率下降。后来我们换了一个响应更快、带预处理功能的型号,问题就迎刃而解了。

说到这儿,你可能会问:激光对焦传感器到底适不适合用在自己的项目里?其实,只要场景合适,它就是个好帮手。

比如,扫地机器人中,它用来感知前方障碍,判断距离;手机中,它用来提升拍照速度;医疗设备中,它用来辅助显微镜自动对焦;甚至在汽车自动驾驶系统中,也有它的身影。

所以,如果你的设备需要“看到”周围环境,并且对焦要快、准、稳,那不妨考虑一下激光对焦传感器。

最后,选型这件事,没有绝对的对与错。关键是你要清楚自己的需求,然后围绕这些需求去匹配合适的传感器。

如果你还在为选型纠结,不妨列出一个“需求清单”:测量范围、环境条件、接口类型、功耗要求、是否支持定制等,再根据清单去对比不同厂商的产品。

传感器的世界,说大不大,说小不小。但只要用心去了解,总能找到那个最适合你的“眼睛”。

查看全文

作者最近更新

期刊订阅

相关推荐

小道芯信息

小道芯信息

评论0条评论