色彩传感器:看不见的“颜色眼睛”

色彩传感器:看不见的“颜色眼睛”

你有没有想过,为什么手机拍照时,屏幕总能自动调节成合适的色调?或者为什么智能灯泡可以“看到”房间光线,自动切换到最舒服的色温?这些背后,其实都藏着一个不起眼但非常关键的“角色”——色彩传感器。

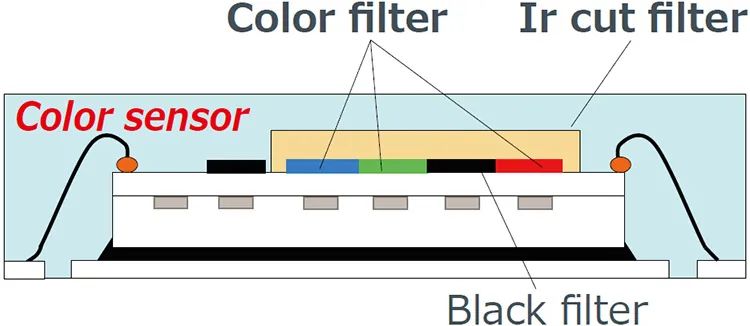

这玩意儿听上去可能有点抽象,但其实它就像我们的眼睛,只不过它是给机器用的。它能“看”颜色,能判断环境光的色温,能帮设备做出更聪明的判断。比如,汽车仪表盘的背光会随外界光线变化自动调整亮度和颜色,这也离不开它的帮忙。

不过,说到选型,很多人就开始头疼了。毕竟,传感器这个领域,参数多、型号杂,一不小心就容易买错。

比如,有些用户会问:“我需要一个能识别红色的传感器,但市面上有太多类型了,我该从哪里下手?”其实,这个问题本身就有误区。

因为色彩传感器并不是专门识别某种颜色的,而是能感知整个可见光谱的分布,然后通过算法分析出具体的颜色组成。所以,选型的关键不在于“它能不能识别红色”,而在于“它能识别多精确的颜色”。

这就涉及到了两个重要的参数:光谱分辨率和色域覆盖范围。光谱分辨率越高,传感器对颜色变化的敏感度就越强;色域覆盖范围越广,它能识别的颜色种类就越多。这两者加在一起,决定了传感器的“辨色能力”。

举个例子,如果一个项目需要识别非常细微的颜色差异,比如在纺织行业区分不同批次的布料,那你就需要选一款光谱分辨率高、色域覆盖广的传感器。相反,如果只是用来检测物体是否存在,颜色变化不大的场景,那就可以考虑低一点的型号,成本更低,效果也够用。

当然,选型时也不能忽略环境因素。比如,有些色彩传感器对环境光非常敏感,如果用在户外或者强光环境下,就容易受到干扰。这时候就需要搭配遮光罩或者选择自带环境光补偿功能的型号。

还有一个常见问题,就是传感器和控制器之间的通信方式。有些传感器用的是I²C接口,有些是SPI,还有些是模拟输出。如果你的主控设备不支持某种协议,那再好的传感器也没法用。

所以,选型逻辑大致可以总结为三点:

第一,明确应用场景和需求,比如是识别物体颜色、判断环境色温,还是做颜色匹配。

第二,了解传感器的主要性能指标,比如光谱范围、分辨率、响应时间、接口类型。

第三,考虑环境因素,比如温度、光照、湿度等是否会影响传感器工作。

如果你是第一次接触这类设备,可能会觉得头大。但其实只要把需求拆解清楚,再对照几款产品的规格书,慢慢就能找到适合自己的那一个。

比如在智能照明系统中,一个典型的选型流程是这样的:先确定灯具是需要做色温调节还是颜色变化,再根据色温范围选择传感器的色域覆盖范围。如果系统需要快速响应,那就要选响应时间短的型号。如果预算有限,还可以选择集成度高的模块,省去自己设计外围电路的麻烦。

不过,即使是经验丰富的工程师,也可能会遇到一些“坑”。比如,有些传感器的精度参数写得很高,但实际使用中却差强人意。这可能是因为测试条件与实际应用环境不一致导致的。

还有一个常见问题是色彩传感器的校准。很多用户在安装后发现颜色识别结果偏差大,其实是因为没有进行现场校准。因为不同光源的光谱分布不同,传感器需要根据实际使用环境重新标定。

比如,在实验室环境下校准的传感器,用在工厂的LED灯下,就会出现偏差。这时候就需要使用标准色板做一次现场校准,让传感器“记住”当前环境的光谱特征。

解决这类问题并不复杂,但需要在项目初期就考虑到校准流程,并在文档中留出调试空间。否则,后期调试时可能会手忙脚乱。

总的来说,色彩传感器虽然不像温度传感器那样“大众”,但在很多智能设备中都扮演着重要角色。选对了,它能让你的产品更聪明、更贴心;选错了,就可能沦为一个“看不清颜色的瞎子”。

所以,如果你正在设计一个与颜色有关的系统,不妨多花点时间了解这类传感器。它们可能不像CPU那样耀眼,但正是这些“幕后英雄”,让我们的设备真正“看得见”世界。

查看全文

不颓废科技青年

不颓废科技青年

评论0条评论