一场雨,一台传感器,它们如何“读懂”天气的“语言”

一场雨,一台传感器,它们如何“读懂”天气的“语言”

下雨了,你可能第一时间想到的是带伞、关窗,但你有没有想过,在我们看不见的地方,有一台设备正在默默记录这场雨的大小、频率和持续时间?它就是翻斗式雨量传感器。听起来有点陌生,但它的存在,却在天气预报、农业灌溉、城市排水系统中扮演着关键角色。

想象一下,你正在设计一个自动灌溉系统。你希望系统可以根据天气自动判断是否需要浇水。这时候,就需要一个能感知降水量的传感器。如果你选择错误的传感器,可能会导致系统在雨天继续浇水,浪费资源;或者在真正干旱时误判,导致作物受损。

那翻斗式雨量传感器究竟是怎么工作的呢?它的名字里有一个“翻斗”,顾名思义,就是通过一个类似小水桶的结构来测量雨水。当雨水进入传感器的“斗”里,达到一定量时,这个斗会自动翻转,把雨水排空,同时记录一次降雨事件。这种方式简单但可靠,尤其适合野外和长期无人值守的监测场景。

选型,是很多工程人员头疼的问题。不是所有传感器都适合你手头的项目。比如,有些传感器精度高但价格贵,有些耐用但反应慢。这就需要了解自己的应用场景。

比如,在城市排水系统中,可能更关注传感器的响应速度和数据的实时性,因为一旦降雨量大,排水系统需要立刻做出反应。而在农田中,可能更关注传感器的长期稳定性和维护成本。

选型逻辑可以从几个方面入手:首先是使用环境,比如温度、湿度、是否有强风或酸雨;其次是数据精度要求,是需要毫米级的降雨量还是只需大致判断是否有雨;再者是安装方式,是否需要防水、是否容易维护。

如果你是第一次接触这类传感器,可能会遇到一些典型问题。比如,传感器翻斗不工作了,可能是被灰尘或小虫子卡住了。这种情况在野外尤为常见。解决办法是定期清理传感器内部,或者在设计安装时增加过滤装置。

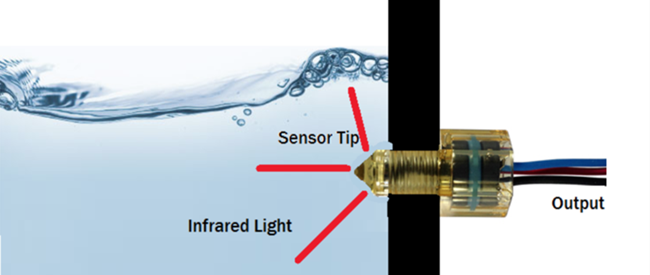

另一个常见问题是数据误差。有些时候,翻斗式雨量传感器可能会因为风的影响导致雨水溅出或者测量不准。这时候可以考虑配合使用其他类型的传感器,比如超声波或光学雨量计,进行数据交叉验证。

在实际应用中,传感器的安装位置也很关键。如果传感器安装得太高,可能无法准确捕捉到地面的降水量;如果太低,又容易被杂草或落叶遮挡。因此,通常建议将传感器安装在开阔、无遮挡的区域,并保持一定的高度,比如1.5到2米。

说到应用场景,翻斗式雨量传感器其实已经很广泛了。除了农业和城市排水,它还被用于气象站、防汛预警系统、科研实验等。比如在山区,传感器可以帮助监测山洪风险;在沿海地区,可以用来辅助台风预警。

但它的优势也伴随着一些局限。比如,它无法区分雨水和融雪,也不能测量雪量。所以如果你需要一个能适应多种降水形式的传感器,可能需要考虑更先进的设备。

如果你正在考虑为你的项目选择一个雨量传感器,不妨先从使用场景出发。问问自己:你需要多高的精度?是否需要长期稳定工作?是否需要抗风能力?这些问题的答案,会帮助你更准确地锁定合适的型号。

最后,别忘了和供应商沟通,看看他们有没有提供现场测试或样品。有些传感器在实验室里表现完美,但在真实环境中就可能“掉链子”。亲自测试,总比纸上谈兵更靠谱。

传感器的世界远比我们想象的有趣。它们不说话,却能告诉我们很多信息。而翻斗式雨量传感器,就像是一位沉默的观察者,用一次次“翻斗”的动作,记录着自然界最普通的天气变化。它的价值,也许就藏在我们每天习以为常的雨天里。

查看全文

猎芯党

猎芯党

传感器专家网

传感器专家网  四方光电

四方光电  四方光电Cubic

四方光电Cubic

评论0条评论