一探究竟:为什么选对振动传感器这么难?

一探究竟:为什么选对振动传感器这么难?

你有没有遇到过这样的情况:明明设备运行一切正常,但某天突然“咔哒”一声,部件就坏了?这背后可能隐藏着一个我们容易忽视的信号——振动。

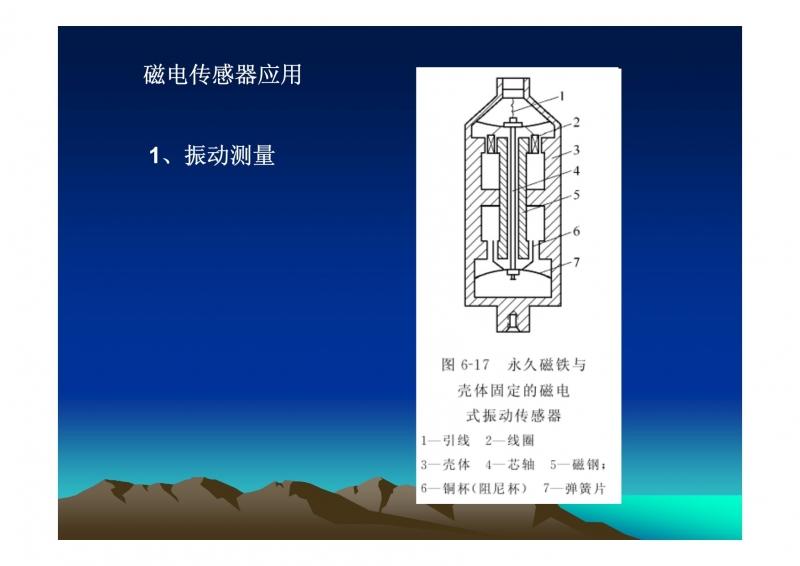

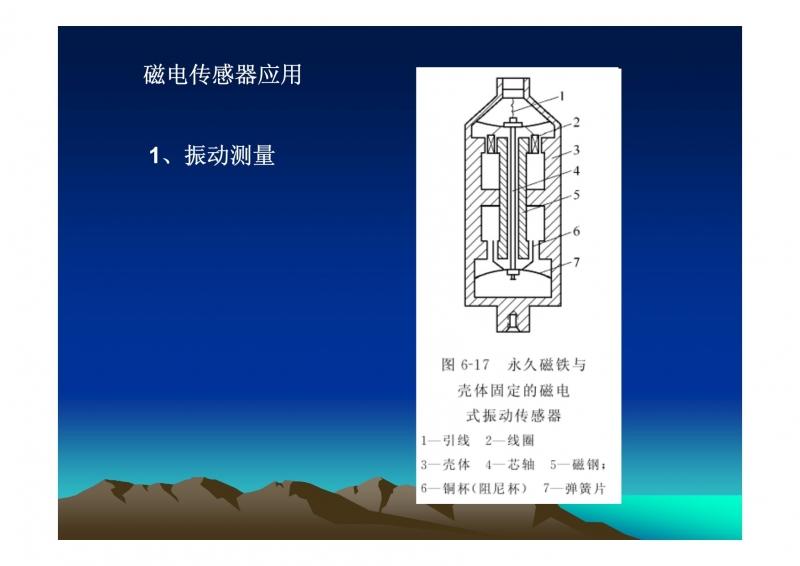

在工业生产、汽车制造、航空航天,甚至我们日常用的手机和洗衣机中,都藏着一种不起眼却至关重要的设备:振动传感器。它们就像人体的“触觉神经”,负责捕捉设备运行时的振动信号,判断是否异常。

不过别看它们“小”,选起来可不简单。很多人第一次接触振动传感器选型,常常一头雾水,不知道该从哪入手。

选错了,轻则设备“哑巴吃黄连”,重则引发重大故障。选对了,不仅保障设备安全,还能大大减少维护成本。

那问题来了:为什么选一个小小的传感器,会变得这么复杂?

首先,我们要明白:振动传感器并不是“万能钥匙”,它有不同类型,适用于不同场景。

最常见的有压电式、电容式、激光干涉式、MEMS(微机电系统)传感器等。它们的原理、精度、响应频率、价格、安装方式都不一样。

比如,压电式传感器响应速度快,适合监测高频振动,但不擅长捕捉低频信号。而MEMS传感器体积小、成本低,适合集成在移动设备中,但精度可能不如传统传感器。

所以,选型的第一步,其实是“搞清楚你要测的是什么”。

举个例子:如果你在监测一台高速电机,它可能每分钟转动上万次,这时候你需要能捕捉高频信号的传感器。如果换成一台慢速运转的风力发电机,那低频振动的捕捉能力就更重要了。

再比如,传感器的安装位置也很关键。如果安装在轴承附近,那它需要能承受较大的机械应力;如果安装在设备外壳上,可能更关注稳定性。

选型过程中,还有一个常见误区:只看参数,不看实际。

有些厂商宣传“高精度、高灵敏度”,听起来很牛,但如果你的设备本身振动幅度不大,那再高的灵敏度也没用,反而容易产生误报。

还有一点常被忽略:环境因素。

温度、湿度、电磁干扰,甚至安装方式,都会影响传感器的性能。比如,有些传感器在高温环境下会漂移,这时候就需要选择耐温型产品。

那么,怎样才能选对适合的传感器呢?

我们可以从三个维度入手:

第一,明确应用场景。你是在监测机器运转状态,还是进行结构健康检测?不同的场景,对传感器的要求不同。

第二,了解设备特性。包括振动频率范围、振动幅度、运行环境、安装空间等。

第三,对比传感器参数。别被广告唬住,要关注实际性能指标,比如频响范围、灵敏度、线性度、噪声水平等。

举个具体的例子:某工厂的传送带系统出现异常振动,维修人员尝试了多个型号的传感器,但始终无法准确捕捉问题。

后来他们发现,原来传送带运行时的振动频率集中在10Hz~50Hz之间,而之前选用的传感器频响范围是100Hz~1000Hz,高频响应好,但低频捕捉差。

换了一款低频响应更优的传感器后,终于找到了问题所在,避免了设备进一步损坏。

说到底,选对传感器,靠的是“知己知彼”。

不过,即便如此,还是会有一些典型问题让人头疼。

比如传感器信号不稳定,可能是安装方式不对,或者是传感器本身老化。这时候,可以尝试重新固定传感器,或者更换新品。

再比如,信号噪声大,可能是环境干扰或接地不良。这种情况下,需要优化安装位置,或者使用屏蔽电缆。

还有一个常见问题:传感器输出与预期不符。这可能是标定不准确或者传感器已损坏。这时候需要重新标定,或者进行校准。

总的来说,选对传感器,不仅需要技术知识,还需要对实际应用的深刻理解。

回到最初的问题:为什么选对振动传感器这么难?

因为,它不只是一个传感器,而是一个系统工程的组成部分。它与设备运行状态、环境条件、维护策略紧密相连。

选对了,设备安静运行;选错了,隐患可能就藏在下一次“咔哒”声里。

希望这篇文章能让你对振动传感器有更清晰的认识,下次选型时,少走弯路。

查看全文

传感思享者

传感思享者

评论0条评论