选对雨量传感器,不只是看下雨不下雨的事

选对雨量传感器,不只是看下雨不下雨的事

夏天走在小区里,突然天边乌云密布,转眼间大雨倾盆而下,你刚收好的衣服又被淋湿了。要是能提前知道雨要来了,该多好。其实,这种需求在农业、交通、建筑等领域早就不是新鲜事了。它们靠的是一个不起眼但作用非凡的小设备——雨量传感器。

很多人第一次听说这个词,可能会觉得它是用来“测雨下多大”的,没错,但它的应用场景远比想象中复杂。选对传感器,不仅仅是看它能不能测准雨量,还要考虑它的安装环境、数据输出方式,甚至是否适合长期运行。

在一次农村灌溉项目的合作中,我就遇到过一个典型问题:客户选了一个便宜的雨量传感器,结果在连续雨季里频频出现数据偏差,导致灌溉系统误判干旱,浪费了大量水资源。后来换了一款更稳定的产品,问题才彻底解决。

那么,到底怎么选雨量传感器才靠谱呢?我们得先了解它的“脾气”和“能力圈”。

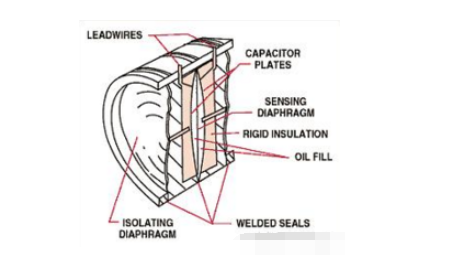

首先,传感器的类型决定了它能不能胜任你的需求。目前市面上常见的雨量传感器有两种:机械式和电子式。机械式的就像小时候玩的水车,通过接水盘和翻斗来计算降雨量,结构简单但容易卡死。电子式的则更智能,比如利用光学或电容原理来检测雨滴,精度高,也适合在恶劣天气中工作。

如果你是做气象监测的,可能需要连续记录小时降雨量,这时候电子式传感器就更有优势。如果是用来控制灌溉系统,机械式的成本更低,也更容易维护。

别忘了,传感器的安装环境也很重要。比如在有风的地方,普通的雨量传感器可能会漏测或误测,这时候就得选防风型的传感器。再比如在海边或工业区,腐蚀性强,必须选耐腐蚀材料的产品。

选传感器时,还有一个容易忽略但关键的问题是数据接口。有些系统要求传感器能直接连接到物联网平台,有些只需要模拟信号输出。如果你选的传感器和系统不兼容,那就像给一个只能用2G网的手机安装5G套餐,再好的传感器也白搭。

有一次我在一个水利工程里,就因为忽略了这点,导致传感器的数据迟迟传不到控制中心,耽误了整个系统的调试。

除了硬件选型,软件和算法也很关键。比如,有些传感器自带滤波功能,能过滤掉树叶、灰尘等干扰物,让数据更真实。有些则需要用户自己设置过滤参数,这就对技术能力提出了更高要求。

在实际应用中,雨量传感器也会遇到各种“小插曲”。比如,冬天结冰后,传感器可能卡住不转,导致数据中断。这时候,加热型的雨量传感器就派上用场了。再比如,长期运行后,传感器的接水盘可能会被杂物堵住,定期维护必不可少。

如果你是普通用户,可能不太需要这么深入的技术细节,但如果你是做项目或系统集成的,这些问题就必须提前想好。选传感器不是看哪个便宜买哪个,而是要根据自己的场景“量体裁衣”。

还有一点容易被忽视:数据输出的频率和精度是否满足你的需求。有些传感器每小时输出一次数据,有些则是每分钟都有更新。如果你是做短期天气预报的,可能需要高频数据;如果是做长期气候分析的,低频反而更好。

举个例子,我之前在山区做土壤监测项目,选的传感器每小时更新一次数据。结果发现,山区的降雨往往集中在几十分钟内,一小时一次的更新完全捕捉不到瞬时雨量高峰。后来换成每分钟更新的产品,才真正掌握了降雨规律。

回到最开始的问题:为什么选对雨量传感器很重要?因为它的数据直接关系到后续系统的决策。比如,城市排水系统依赖雨量传感器来判断是否开启排水闸门,一旦传感器不准,可能会导致内涝或水资源浪费。

所以,选雨量传感器不仅是“看它能不能用”,而是要结合你的使用场景、环境条件和数据需求,做一个综合判断。

如果你还在为选型烦恼,不妨从这几个方向入手:先明确自己的应用场景,再对比不同类型传感器的优缺点,最后确定是否需要额外功能,比如加热、防风或耐腐蚀处理。别忘了,咨询一下厂家或有经验的同事,也能少走很多弯路。

雨量传感器虽然小,但它背后的技术和应用场景却丰富得多。选对它,不仅能让系统更智能,也能帮你省去不少“雨天后的麻烦”。下次下雨前,你或许也能提前知道,而这一切,就从选对一个雨量传感器开始。

查看全文

作者最近更新

科技门

科技门

评论0条评论