从手机到自动驾驶:光学传感器如何改变我们的生活

从手机到自动驾驶:光学传感器如何改变我们的生活

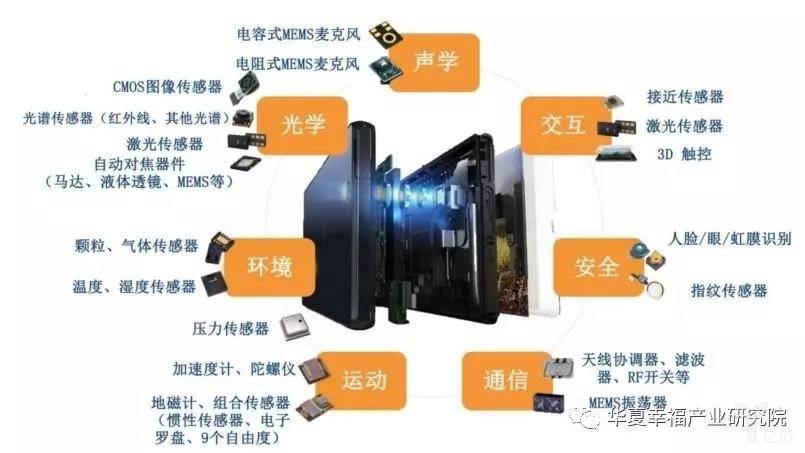

你有没有想过,为什么手机能自动调节屏幕亮度?或者为什么扫地机器人能避开家具?其实,这背后都离不开一个关键的技术——光学传感器。

光学传感器听起来挺高科技的,但它其实很贴近我们的日常。说白了,它就是一种能“看”东西的电子眼。它能感知光的变化,然后把这些变化转化为电信号,供设备处理和使用。

比如,你晚上在黑暗中打开手机,屏幕会自动变暗,这就有赖于手机里的一个光学传感器。它通过检测周围环境的光线强度,来决定屏幕的亮度,这样既省电又护眼。

不过,光学传感器的用处远不止这些。在工业、医疗、汽车等领域,它们也扮演着重要角色。比如在自动驾驶车辆里,光学传感器是“看”路况的关键设备之一。

选一个合适的光学传感器,可不是一件容易的事。市面上种类繁多,性能参数也五花八门。很多人一上手就懵了。为什么有的光学传感器适合户外使用,有的却只能在室内?为什么有的精度高,有的却容易出错?这背后其实有一些基本的选型逻辑。

首先,你需要明确传感器的应用场景。比如,如果是在强光环境下使用,比如阳光下的户外,那你就需要选择抗干扰能力强、响应速度快的传感器。反之,如果是在室内或弱光环境下,就需要高灵敏度和低噪声的设备。

其次,要考虑传感器的分辨率和精度。分辨率越高,能识别的细节就越多,但同时成本也可能更高。精度则是决定传感器是否能满足你的需求的关键。比如在工业检测中,哪怕0.1毫米的偏差都可能带来严重后果。

另外,功耗和寿命也是必须考虑的。在一些需要长时间工作的系统中,比如安防监控或自动化生产线,传感器的耗电量和耐用性会直接影响整体系统的稳定性和维护成本。

选型时还有一个常见误区是追求“大品牌”或“高参数”,而忽视了实际应用场景的匹配性。比如,有些光学传感器虽然性能很强,但价格高昂,却不适合小规模项目。这时候,选一个性价比高、适合场景的传感器,可能比一味追求“最好”更实际。

在实际应用中,光学传感器也常常遇到一些典型问题。比如,环境光干扰。在强光下,普通的光学传感器可能会误判,导致设备工作异常。解决方案通常是使用滤光片,或者选择具备自动环境补偿功能的型号。

还有一个问题是传感器的安装位置不当。比如,在扫地机器人上,如果光学传感器安装得太低,可能会被地毯或杂物遮挡,影响导航效果。这类问题往往不是传感器本身的问题,而是安装和设计的细节没考虑周到。

再比如,光学传感器在某些极端温度环境下可能会出现性能下降的情况。这时候就需要选择具备宽温范围适应能力的传感器,或者在设备中加入温控模块。

说到应用场景,光学传感器在不同领域有着不同的选型侧重点。在消费电子领域,比如手机和智能手表,一般更关注传感器的体积、功耗和集成度。而在工业自动化中,重点可能放在精度、稳定性和环境适应性。

在医疗设备中,比如血糖仪或内窥镜,光学传感器的精度和可靠性更是决定设备能否正常工作的关键因素。这类应用场景下,往往需要选择通过医疗认证的传感器。

在自动驾驶汽车中,光学传感器和激光雷达、毫米波雷达等配合使用,共同构建车辆的“视觉系统”。这时候,光学传感器的响应速度、分辨率和抗干扰能力就显得尤为重要。

如果你正在考虑使用光学传感器,不妨从以下几个方面入手:

1. 明确应用场景:先问自己,这个传感器要用来做什么?用在哪里?环境条件如何?

2. 列出性能需求:分辨率、精度、响应时间、环境适应性、功耗、体积等。

3. 对比型号参数:根据需求,筛选出几款可能合适的传感器,对比它们的参数和价格。

4. 测试验证:有条件的话,最好能拿到样品进行测试,看看实际效果。

5. 考虑长期维护:传感器的寿命、更换成本、技术支持等因素也不能忽视。

通过这样的逻辑,选型过程会更加清晰,也更能避免“选错型号”的风险。

最后,光学传感器的发展方向也在不断演进。随着人工智能和物联网的兴起,光学传感器正变得越来越“聪明”。比如,现在的光学传感器不仅能“看”,还能“理解”它看到的信息,并作出相应决策。

未来,也许我们的家会变得更智能,我们的汽车会更安全,这一切的背后,都离不开像光学传感器这样的“眼睛”在默默工作。

如果你对光学传感器还有疑问,或者想了解更多细节,欢迎在评论区留言。也许下一篇文章,我们就来聊聊红外传感器和可见光传感器之间有什么区别。

查看全文

科技奇谈

科技奇谈

评论0条评论