拉绳传感器:看似简单,却暗藏玄机的测量高手

拉绳传感器:看似简单,却暗藏玄机的测量高手

你有没有想过,一台自动化设备里,有些动作看起来轻而易举,背后却可能藏着精密的“大脑”?比如机械臂的伸缩、卷帘门的升降,甚至是健身器械上的阻力调节,这些动作往往都离不开一个默默无闻的“小帮手”——拉绳传感器。

别看它名字里带着“绳”,听起来像是手工操作的工具,其实它是一个将物理位移转化为电信号的精密装置。说白了,就是用一根绳子的拉伸程度,告诉设备“你动了多少”。这听起来简单,但实际选型和应用时,可没那么轻松。

如果你是工程师、采购人员,或者正在学习自动化相关专业,那你一定对这类问题不陌生:为什么选了传感器,最后用起来却总有点“不对劲”?为什么参数都对,实际效果却差强人意?这背后,其实藏着很多你可能没注意到的细节。

拉绳传感器的结构虽然不算复杂,但要让它在不同场景下“正常工作”,还真得花点心思。比如,绳子的材质、拉力范围、分辨率、输出信号类型、环境适应性……每一项都可能影响最终的效果。选错任何一个参数,都可能像“给自行车装了汽车轮胎”——看起来合适,其实完全不对劲。

举个例子,你在选拉绳传感器时,可能只关注了量程和精度,却忽略了它是否能在潮湿或高温环境下稳定运行。结果设备刚用几天,信号就开始漂移,甚至完全失灵。这种问题,其实很多时候不是传感器本身不好,而是没选对。

那怎么选?其实有一套相对清晰的逻辑:

第一,明确你的应用场景。你是用在工业控制中,还是家用设备里?是室内还是户外?是静态测量还是动态响应?这些都会影响你对传感器性能的需求。

第二,了解你的测量对象。你需要测量的位移范围有多大?拉力是否稳定?有没有冲击或振动?这些都会决定你该选哪种结构和材质的传感器。

第三,匹配输出信号。有些设备需要模拟信号,有些则需要数字信号。你得确保拉绳传感器的输出类型能和你的控制系统兼容。

第四,考虑长期稳定性。传感器不是用一次就完事,它可能得在几年甚至十几年里持续工作。如果你用在自动化产线或医疗设备中,那就更得挑个经得起时间考验的。

举个真实的案例。某工厂在生产线上用拉绳传感器监测传送带的位移,起初选了一个便宜的产品,结果不到一个月就频繁出现信号跳变,严重影响生产效率。后来他们换成了一个更高精度、耐腐蚀性更强的型号,虽然成本略高,但维护频率大大降低,整体成本反而更划算。

再比如,在健身房的动感单车上,拉绳传感器常用来检测阻力变化。如果传感器灵敏度不够,用户踩起来就会感觉“卡顿”,体验差。但如果灵敏度过高,又可能因外界干扰而误判,反而更糟。

这类问题其实很常见,但解决方案往往并不复杂。比如,如果你的传感器信号不稳定,可以检查接线是否牢固、屏蔽是否到位;如果响应慢,可能需要调校采样频率或更换更高动态响应的型号。

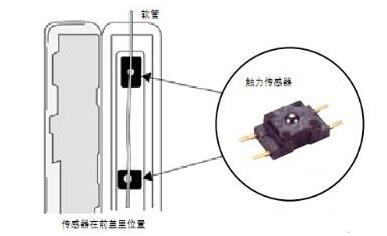

还有一个常被忽视的问题是安装方式。拉绳传感器的安装角度、张力设置、是否需要防尘罩,都会影响其使用寿命和测量精度。有些人可能觉得“随便一装就行”,结果反而让设备“事倍功半”。

总的来说,拉绳传感器虽然结构简单,但用好了,它就是系统里的“隐形英雄”;用不好,它可能就成了“拖后腿的短板”。所以,在选型和应用时,别只看参数表,更要结合实际场景,多问几个“为什么”,多做几轮测试。

如果你是刚接触这类传感器,不妨从一个小型项目开始练手,比如在自制的升降桌里用它来检测高度变化,或者在电动窗帘系统中尝试控制开合程度。这些实际操作经验,比看再多说明书都来得实在。

传感器的世界,远没有表面看起来那么“标准化”。每一种都有它的脾气和脾气背后的原因。理解这些,才能真正把它们用明白。

至于拉绳传感器,它虽然不是最复杂的一种,但却是最考验“细节把控”的一种。下次你再看到它,或许会多一个看它的角度——这不仅是“一根绳”,更是一个精密系统的“眼睛”。

查看全文

科技八卦

科技八卦

评论0条评论