电化学生物传感器:让看不见的“生命信号”被看见

电化学生物传感器:让看不见的“生命信号”被看见

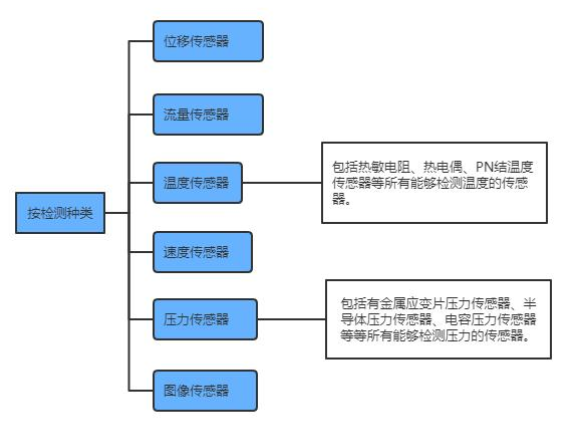

我们每天都在和各种传感器打交道,手机里的加速度计、温度计、空气质量检测仪……但你可能不知道,有一种传感器,它不仅能让科学家“看到”人体内的分子变化,还能在疾病早期就发出预警。它就是电化学生物传感器。

想象一下,你的身体就像一座城市,里面每天都在上演各种“化学反应的交通”。这些反应中,有些是日常的“通勤”,比如血糖的代谢,有些则是“突发事故”,比如炎症或肿瘤的出现。而电化学生物传感器就像是一个微型的“交通警察”,它能“看到”这些分子的变化,并把它们转化为电信号,传递给医生或你自己。

听起来是不是很神奇?但如果你是工程师或者医生,可能会好奇:这玩意儿怎么选?选错了会怎样?别急,我们一步步来。

首先,选一个传感器,就像挑一辆汽车,不能只看外观,还要看性能、用途、预算。同样,电化学生物传感器的选型也不是看谁的包装好看,而是要根据实际应用场景来定。

比如,你要监测的是血糖,还是某种特定的蛋白质?是用于体外诊断,还是植入体内?不同的检测目标和使用场景,对传感器的灵敏度、稳定性、响应时间等要求完全不同。

举个例子,我之前参与过一个项目,客户需要一种能够在血液中实时检测炎症因子的传感器。刚开始他们选了一款灵敏度很高的产品,结果发现信号波动太大,反而影响了判断。后来我们换成了另一种稳定性更强的型号,问题才迎刃而解。

这说明,选传感器不能只看参数,还要考虑它在实际环境中的表现。

那么,怎么判断一个传感器是否适合你的场景?这里有几个关键点:

第一,明确你的检测目标。你要检测的是什么分子?浓度范围是多少?这些信息决定了你需要的传感器类型和电极材料。

第二,考虑使用环境。是体外检测,还是体内植入?体外环境相对稳定,但体内环境复杂,温度、pH值、其他化学物质的干扰都可能影响传感器的性能。

第三,确定你的测量方式。是连续监测,还是一次性检测?连续监测需要传感器具备良好的稳定性和耐用性,而一次性检测则更看重成本和响应速度。

第四,考虑数据输出形式。是模拟信号还是数字信号?是否需要无线传输?这些也会影响你的选型。

这些因素交织在一起,就像拼图一样,每一块都不容忽视。

当然,实际使用中,还会遇到各种典型问题。比如,传感器信号漂移、电极污染、检测限不足等。

信号漂移,就像是你的手表走得越来越慢,本来准的,时间久了就不准了。解决方法之一是定期校准,或者使用自校正的传感器。

电极污染,就像你家的水龙头用了几年后结垢,水流就变小了。解决办法是优化电极材料,或者在传感器设计中加入清洗步骤。

检测限不足,则意味着传感器对目标分子不够敏感。这时候可能需要更换电极材料,或者调整电化学反应条件。

这些问题看起来麻烦,但只要在选型阶段就考虑到这些因素,很多问题都可以提前避免。

回到电化学生物传感器本身,它的应用已经渗透到多个领域。在医疗上,它被用于疾病早期筛查、术后监测;在环境监测中,它能检测水中的有害微生物;在食品行业中,它可以检测食品是否变质。

未来,随着微电子和生物技术的进步,这类传感器会变得更小、更灵敏、更智能。或许有一天,你手腕上的智能手表不只是看时间,还能实时告诉你体内的分子变化。

技术的发展总是从基础开始的。今天我们了解了电化学生物传感器的选型逻辑和实际应用,或许在不久的将来,它会成为你生活中不可或缺的一部分。

查看全文

科技八卦

科技八卦

评论0条评论